En busca de una nueva Constitución

UNA NUEVA LEGISLATURA PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

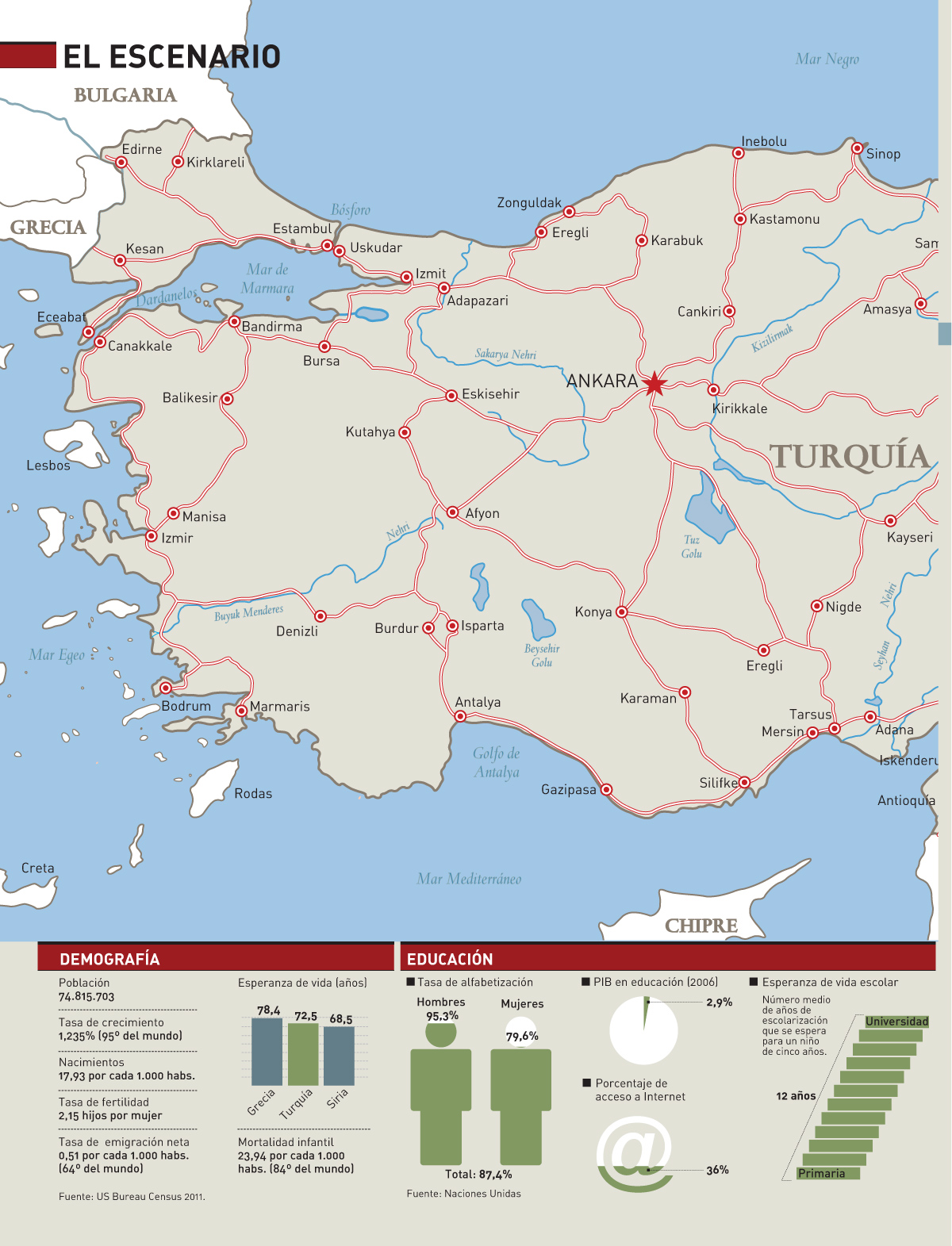

Las elecciones turcas del 12 de junio de 2011 han renovado la victoria del AKP (Partido de Justicia y Desarrollo) en las urnas por tercera vez consecutiva, lo que le ha dado la oportunidad, amparado por una mayoría parlamentaria, de conformar un gobierno monocolor. Estas elecciones, sin embargo, han sido especialmente particulares ya que todas las principales fuerzas políticas en contienda tenían motivo para alegrarse. Recep Tayyip Erdogan, al frente del AKP, ha sido el primer líder político en la historia electoral turca que ha conseguido incrementar, en tres elecciones generales consecutivas, el porcentaje de votos alcanzado por su partido. En estas pasadas elecciones, el AKP ha logrado hacerse con el 49,83% de los votos, lo que le confiere 326 escaños. Sin embargo, esta contundente victoria electoral no le ha permitido obtener la mayoría cualificada necesaria para adoptar una nueva Constitución de manera unilateral, ni tampoco los 330 escaños que le hubieran permitido, tras el trámite de adopción parlamentaria y el visto bueno del presidente, convocar un referéndum para su aprobación. Por su parte, los principales partidos de la oposición, el CHP (Partido Republicano del Pueblo), el MHP (Partido de Acción Nacionalista) y los candidatos independientes apoyados por el BDP (Partido de la Paz y la Democracia) consiguieron respectivamente 135, 53 y 36 escaños.

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, lanza flores a los seguidores del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) durante un mitin electoral. Estambul, Turquía, 30 de mayo de 2011. / Tolga Bozoglu /EFE

Erdogan, al frente del AKP, ha sido el primer líder político en la historia electoral turca que ha conseguido incrementar el porcentaje de votos alcanzado por su partido en tres elecciones consecutivas

El CHP fue creado por Atatürk en la década de los 20, y en las décadas de los 60 y 70 experimentó un cambio hacia el centro-izquierda de la mano de Bülent Ecevit, secretario del partido desde 1966 y presidente del mismo desde 1972. El CHP fue ilegalizado tras el golpe de Estado de 1980, para reaparecer una década más tarde. Aunque en la actualidad no parece ser capaz de rivalizar con la supremacía del AKP, su discurso y sus propuestas tienen un enorme peso en el debate político y en las reformas que puedan llevarse a cabo en el país. El CHP ha sido el principal partido de la oposición en las dos últimas legislaturas, arrogándose el papel de defensor del laicismo turco. Después de la elección de Kemal Kiliçdaroglu como presidente de la formación en mayo de 2010, tras un escándalo sexual difundido por internet que propulsó la dimisión de su anterior dirigente, Deniz Baykal, el nuevo líder del partido ha viajado a Bruselas y a zonas del este de Turquía, de mayoría kurda, demostrando un cambio de actitud notable en comparación con el anterior presidente. Éste se encontraba anquilosado en una política de oposición resistente a los cambios y basada principalmente en la crítica al gobierno, sin ninguna iniciativa significativa que pudiera compensar las insuficiencias del ejecutivo en materia de democratización. Kiliçdaroglu, sin embargo, parece mostrarse como un nuevo tipo de líder, más dispuesto al diálogo con diferentes actores y fuerzas políticas. En la campaña electoral se posicionó a favor de rebajar el umbral electoral del 10% y de la autonomía local de los municipios, cuestión que ha sido demandada con anterioridad por el partido prokurdo BDP y sus predecesores. Con un planteamiento más social que su antecesor, Kiliçdaroglu propuso también, en la campaña electoral, una cobertura mínima de 600 liras turcas al mes para familias pobres y el establecimiento de un Ministerio de Igualdad para promover la igualdad de género.

El CHP ha sido el principal partido de la oposición en las dos últimas legislaturas, arrogándose el papel de defensor del laicismo turco

Kiliçdaroglu sin embargo, se enfrenta al desafío de mantener el partido unido, ya que un entorno de partidarios de Baykal desafió su liderazgo tras las elecciones. No sólo cuestiones personales, sino ideológicas (entre partidarios de las reformas democráticas y los partidarios del statu quo) podrían fracturar seriamente al CHP.

El MHP, por su parte, es un partido ultranacionalista, que gracias a su presidente Devlet Bahçeli ha dejado atrás la impronta de violencia que lo había caracterizado en épocas anteriores. El partido tradicionalmente se ha opuesto a los derechos culturales de la colectividad kurda, como el derecho a la educación en lengua materna en otras lenguas aparte del turco, alegando que éstos favorecerían la desintegración del país. A pesar de ello es interesante resaltar que Bahçeli visitó la principal ciudad del este del país de mayoría kurda, Diyarbakir, durante la campaña electoral. Era la primera vez en 16 años que el MHP preparaba un mitin en esta ciudad y Bahçeli lo hizo buscando un tono conciliador, aunque más enfocado a lo económico que a las cuestiones culturales e identitarias, como se concluía de su discurso: “respetamos vuestra lengua nativa, pero nuestros principales problemas son la pobreza y el desempleo”. Columnistas como Lagendijk lo califican como el partido del “no intransigente” por su constante oposición a todo cambio en los últimos años. Durante la campaña electoral de las elecciones de junio, la difusión en internet de unos vídeos de contenido sexual en los que se comprometía a algunos de sus dirigentes supuso un duro golpe para el MHP. Se temía incluso que el partido no alcanzaría el 10% de votos a nivel nacional necesario para acceder al reparto de escaños. Finalmente, consiguió el 13,01% de los votos logrando consolidar su posición en el sistema de partidos. El MHP recibió votos no sólo de su habitual nicho electoral, sino también de votantes que se “solidarizaron” con él por el ataque de desprestigio sufrido en la campaña electoral y que temían que la no participación del MHP en la Asamblea propiciaría una mayoría parlamentaria abrumadora para el AKP.

El MHP, ultranacionalista, ha dejado atrás la impronta de violencia que lo había caracterizado en épocas anteriores

Por último, el BDP apoyó un número de candidaturas independientes. El partido no puede superar el 10% marcado por el umbral electoral a nivel nacional. El apoyo de candidaturas independientes le permite sortear este obstáculo en aquellas circunscripciones donde tiene una presencia fuerte. Estas candidaturas fueron presentadas bajo el Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku (Bloque del Trabajo, la Libertad y la Democracia). Entre los candidatos se encontraban nombres con un gran poder simbólico para la causa kurda como la diputada Leyla Zana, quien estuvo en prisión desde 1994 a 2004 acusada en un principio de traición y obtuvo el Premio Sajarov de Derechos Humanos en 1995 por parte del Parlamento Europeo. Por otra parte, algunos de los candidatos de este bloque, como el intelectual Sırrı Süreyya Önder destacan por su ideología socialista. Se barajaba incluso la posibilidad de que Levent Tüzel y Ertugrul Kürkçü, junto a Önder, formaran un pequeño grupo parlamentario para defender más específicamente los derechos de los trabajadores. Seis de los candidatos apoyados por el BDP fueron retirados de la competición por el órgano que supervisa el proceso electoral, el YSK (Consejo Superior Electoral), sin embargo, la reacción política y social que sucedió a esta decisión consiguió que los candidatos pudieran presentarse finalmente a las elecciones. Es de destacar, por lo tanto, el elevado número de escaños que consiguió el bloque, 36. Sin embargo, tras las elecciones, la polémica decisión del YSK de impedir a Hatip Dicle que tomara posesión de su cargo como diputado, por haber sido condenado con anterioridad por difundir propaganda del PKK, tuvo como consecuencia que el BDP perdiera un escaño, que fue ocupado por un miembro del AKP, incrementando así su número de escaños de 326 a 327. En solidaridad con Dicle, los parlamentarios del BDP se negaron a jurar su cargo tras las elecciones, como los parlamentarios del CHP, que por su parte no lo hicieron hasta el lunes 11 de julio en señal de protesta por la situación del periodista Mustafa Balbay y el académico Mehmet Haberal, candidatos de la lista del CHP, detenidos desde hace más de dos años como sospechosos del caso de la red criminal Ergenekon.

La nueva Gran Asamblea Nacional Turca cuenta con una variedad ideológica y programática que promete debates sustanciales de gran intensidad

La nueva Gran Asamblea Nacional Turca cuenta, por lo tanto, con una variedad ideológica y programática que promete debates sustanciales de gran intensidad. El principal desafío al que se enfrenta en esta vigésimo cuarta legislatura es la redacción de una nueva Constitución democrática que habrá de contar con el mayor consenso político y social posible, para que pueda institucionalizarse con éxito.

ANTECEDENTES REFORMISTAS

En primer lugar, habría que matizar que Turquía no es aún una democracia consolidada, sino que se encuentra en este momento en un proceso de democratización. El país está llevando a cabo todo un proceso de reformas que pretende superar el marco legal que se instauró a partir del golpe de Estado de 1980. El régimen resultante tras el golpe podría considerarse como una democracia “defectiva”, cuya puesta en marcha dio lugar a importantes restricciones en el ámbito de los derechos. En un informe de Freedom House del año 2010, se calificaba a Turquía como un país parcialmente libre, obteniendo un 3 en el apartado de derechos políticos y libertades, en una escala del 1 al 7, donde el 1 indica el mayor grado de libertad y el 7 el nivel más bajo.

Turquía no es aún una democracia consolidada, sino que se encuentra en este momento en un proceso de democratización

Turquía es, por un lado, un país que está luchando todavía por librarse del legado heredado de una política autoritaria marcada por intervenciones golpistas. Por otro, Turquía cuenta, a su vez, con experiencias democráticas previas, un rico entramado institucional y una sociedad civil capaz de canalizar propuestas significativas de cambio. Tras el golpe de Estado de 1980, el país experimentó una transición dirigida por el Ejército que aseguró un papel determinante al estamento militar y recortó de manera sustancial los derechos y libertades individuales, como quedó patente en la Constitución aprobada en referéndum en 1982, surgida al amparo de la Junta Militar que gobernó tras el golpe. Los partidos políticos ilegalizados en 1981 se fueron recomponiendo lentamente a lo largo de una década, pero la debilidad institucional y/o su falta de voluntad y convencimiento impidieron reformas sustanciales del sistema político. Aunque se irá avanzando en la democratización del sistema político, las reformas resultantes serán de muy limitado alcance y fruto de difíciles transacciones entre los partidos.

El empuje que el Consejo Europeo de Helsinki de 1999 dio a la candidatura de Turquía a la UE ejerció de catalizador entre los partidos políticos para llevar a cabo un proceso global de reformas políticas y económicas. Estas fueron impulsadas primero, entre 1999 y 2002, por una difícil coalición de tres partidos y, posteriormente, por el decidido empuje de un AKP que había surgido en 2001 como resultado de una escisión del ilegalizado Partido de la Virtud (Fazilet Partisi) y que gozó de mayoría absoluta tras las elecciones generales de 2002. Con todo ello, por primera vez en Turquía daba la impresión de que las líneas rojas del debate político comenzaban a difuminarse y tanto la elite política como la sociedad parecían coincidir en una sinergia a favor de profundos cambios democratizadores. Sin embargo, reproduciendo la metáfora de Gareth Jenkins, tras la apertura de negociaciones con la UE en 2005, la primavera democrática ha dado paso a un invierno democrático. El desgaste en el empuje democratizador se ha debido, sin duda, a diversos factores, entre los que podríamos resaltar: los mensajes de ciertos gobiernos de la UE, descartando la candidatura turca y apostando por otro tipo de relación privilegiada, y las desiguales políticas del partido en el gobierno, el AKP, que si bien, por ejemplo, ha luchado considerablemente para limitar el poder militar, por otro lado no ha mostrado la necesaria contundencia para favorecer el pleno desarrollo de la libertad de expresión en el país. La política errática del AKP coexistió además, en su segunda legislatura, con una oposición que amparada en el discurso de la seguridad nacional atacó duramente importantes propuestas democratizadoras del gobierno, como su acercamiento político y negociador a la cuestión kurda.

Turquía cuenta con experiencias democráticas previas, un rico entramado institucional y una sociedad civil capaz de canalizar propuestas significativas de cambio

En lo que respecta al AKP, el politólogo turco Fuat Keyman considera que el partido ha fallado, en su segunda legislatura, a la hora de establecer un equilibrio adecuado entre su compromiso con la consolidación democrática y su carácter conservador, lo que ha incrementado el escepticismo sobre sus objetivos programáticos a favor de la democratización del régimen. Por su parte, la respuesta de los sectores críticos con el AKP, ya sean políticos, militares o judiciales, se ha caracterizado por defender un discurso que enfatiza la seguridad (frente a las políticas del AKP, consideradas como perjudiciales para la integridad territorial y laica del país) a expensas, también, de mayores reformas democráticas que refuercen la pluralidad turca.

La polarización resultante de todo este debate puede entenderse como consecuencia inevitable de un proceso de democratización que ha abierto la caja de Pandora de la sociedad turca. Ésta, coartada por el golpe de Estado de 1980, se ha visto abocada a enfrentarse abiertamente a sus conflictos internos no resueltos. Si bien esta tensión puede entenderse como la consecuencia natural de un proceso en el que voces diversas, y no acostumbradas a dialogar, deben pactar acuerdos nuevos para la convivencia, la manera en que se resuelva dicha tensión determinará el éxito de la democratización turca.

El desgaste en el empuje democratizador se ha debido, entre otros factores, a los mensajes de ciertos gobiernos de la UE descartando la candidatura turca

Con una visión más global podemos afirmar, en cualquier caso, que el régimen turco surgido del golpe de Estado de 1980 ha evolucionado notablemente desde entonces. Junto a las demandas democráticas internas, como las efectuadas por las asociaciones feministas y que tuvieron una notable influencia en las reformas del Código Civil (2001) y Penal (2004), ha coincidido la influencia externa de la candidatura turca a la UE. Si bien la Constitución turca ha experimentado a su vez importantes transformaciones, paralelamente se extendía la idea de que era necesario de todo punto no sólo su transformación, sino la adopción de una nueva Constitución que dejara atrás los tics autoritarios o represivos. El propio partido en el gobierno, el AKP, prometió elaborar un nuevo texto constitucional tras las elecciones generales de 2007, pero posibles disensiones internas, sumadas a posiciones favorables al statu quo defendidas por los principales partidos de la oposición pararon el proyecto, el cual llegó a contar, incluso, con una comisión encargada de la redacción de una nueva Constitución.

Recientemente, la reforma constitucional aprobada en referéndum el 12 de septiembre de 2010 introdujo nuevos derechos y libertades pero también reformas polémicas. Entre ellas se encontraba la renovación del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, que incrementaba su número a 21 miembros elegidos por diversos organismos estatales, pero seguía contando con el ministro de Justicia como miembro del Consejo. Aunque los nuevos cambios abolían el derecho del ministro a asistir a las reuniones, sin embargo está encargado de “representar y administrar el Consejo”.

Si bien la Constitución turca ha experimentado importantes transformaciones, se extendía la idea de que era necesaria la adopción de una nueva, que dejara atrás los tics autoritarios

Sobre la realidad de la judicatura en Turquía existe en la actualidad división de opiniones entre aquellos que consideran que el AKP está intentando controlar todos los poderes del Estado y aquellos que opinan que las reformas del AKP han favorecido una mayor independencia para la judicatura respecto a la situación anterior. Un aspecto positivo que cabe señalar del mencionado referéndum es que las reformas dieron lugar a un nuevo ambiente de cambio. Incluso los partidos políticos de la oposición, entre ellos el CHP y el MHP, que se opusieron abiertamente a las reformas constitucionales de septiembre de 2010, se mostraron partidarios de formular un nuevo texto constitucional que contara con el apoyo de las principales fuerzas políticas.

Vista general de la Gran Asamblea Nacional turca durante la sesión de apertura del año parlamentario.

Ankara, Turquía, 1 de octubre de 2009. /EFE

TRES CUESTIONES CLAVES DE LA AGENDA POLÍTICA DE LA NUEVA LEGISLATURA

La vigésimo cuarta legislatura de la Gran Asamblea Nacional Turca tiene ante sí como principal desafío la redacción de una nueva Constitución. El AKP propuso que los diferentes grupos parlamentarios tuvieran preparado su borrador para el mes de octubre, con motivo de la apertura del nuevo curso legislativo. Muchas serán las cuestiones a abordar en el texto sobre el funcionamiento de las instituciones y la preservación de los derechos y deberes fundamentales. Habrá muchos temas que serán clave en las discusiones parlamentarias, relativas a la nueva Constitución, cuya positiva evolución dependerá no sólo de ella, sino de la consecuente armonización legislativa y de cómo se lleva a la práctica la implementación de las nuevas leyes y otras políticas paralelas. Entre estos temas clave este artículo pretende analizar brevemente tres de ellos: la cuestión kurda, las relaciones civiles-militares y la libertad de expresión.

1. La cuestión kurda

Sin duda, este es uno de los nudos gordianos por resolver del sistema político turco. La democratización del mismo dependerá de cómo se gestione, y a su vez no habrá una solución satisfactoria para la cuestión kurda si no se ahonda en el proceso democrático turco de una manera global. En la redacción de la nueva Constitución que afecta a este ámbito, los temas que se presentan como los más polémicos son el derecho a la educación en la lengua materna (aparte del turco), la definición del concepto de ciudadanía con el objetivo de que sea lo más inclusiva posible y reconozca la variedad étnica y religiosa del país y una mayor autonomía política para regiones y municipios.

Sobre estas cuestiones, la prensa señala que en este momento el AKP no se encuentra a favor de la educación en lengua materna aparte del turco, pero sí a favor de ampliar la autonomía política de regiones y municipios, así como de reformar el concepto de ciudadanía, posiciones que comparte el CHP. El MHP, por su parte, se ha posicionado claramente en contra de estas reformas, mientras que el BDP, por el contrario, demanda no sólo cambios en la concepción de ciudadanía en la Constitución y más autonomía política, sino la posibilidad de educación en kurdo.

La campaña electoral, como han coincidido en señalar numerosos columnistas, ha destacado por los duros ataques entre partidos. Estos mismos columnistas se preguntaban cómo se podría producir tras las elecciones una desaceleración de esta violenta dialéctica. El AKP, dejando atrás la actitud abierta y comprometida con la cuestión kurda que ha puesto en práctica en épocas recientes, ha desplegado sin embargo un discurso nacionalista aparentemente para conseguir arrebatar votos al ultranacionalista MHP. Por su parte, columnistas como Joost Lagendijk o M. K. Kaya, destacaban a su vez la dialéctica no menos nacionalista (en este caso, kurda), intransigente e incluso amenazadora desarrollada por algunos miembros del BDP.

Como comentaba, la cuestión kurda no sólo dependerá de cómo se afronte la redacción de la nueva Constitución sino, como explican Kurban y Ensaroglu, incluye otras medidas: la desmilitarización del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y la reinserción de sus militantes; la resolución de los problemas ocasionados por el desplazamiento forzoso producido por los enfrentamientos entre el ejército turco y el PKK; la reducción del umbral electoral situado en el 10%; la reforma de la ley de partidos, que ha permitido hasta el momento la sucesiva ilegalización de los partidos prokurdos; la eliminación del sistema de guardianes de los pueblos (especie de milicias desplegadas en el este del país para prevenir la expansión del PKK) y la investigación de los crímenes políticos cometidos en la impunidad, entre otros.

Es preciso garantizar un marco político y jurídico que permita un entorno de libertad en el que los partidos políticos prokurdos puedan articular sus demandas y que éstas sean tenidas en cuenta. Todavía queda mucho por hacer en este sentido. El sistema político turco debe, por lo tanto, reformarse en esa dirección, dejando atrás el síndrome de la amenaza de desintegración territorial, y los partidos políticos kurdos deberán, a su vez, distanciarse claramente de la violencia del PKK.

No habrá una solución satisfactoria para la cuestión kurda si no se ahonda en el proceso democrático turco de una manera global

Tras las elecciones generales, un artículo de la prensa turca señaló que una delegación del Estado turco y el líder del PKK Abdullah Öcalan habían llegado a un acuerdo para conformar un “Consejo de Paz” que pudiera supervisar la redacción de la nueva Constitución con el objeto de favorecer una solución duradera a la cuestión kurda.

2. Relaciones civiles-militares

Por su parte, la erosión del poder militar frente al civil se ha visto claramente propiciada por la candidatura turca a la UE. Ya desde 2001 se han ido tomando medidas que han limitado significativamente el papel institucional del Ejército. Las reformas legislativas introducidas en los últimos años han contribuido de manera determinante a limitar la influencia militar a través del Consejo Nacional de Seguridad, si bien aún queda mucho por avanzar en el ámbito de las fuerzas de seguridad. El propio concepto de seguridad nacional, que ha estado vigente en las anteriores administraciones turcas y ha conferido poderes extra al estamento militar, debe ser claramente delimitado. Del mismo modo, debe reformularse también la relación entre el Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor, potenciándose así un mayor control civil sobre el Ejército. En este sentido, cabe mencionar que todavía existen restricciones para la total supervisión civil del presupuesto de defensa y que altos cargos del Ejército continúan posicionándose en debates de política interior y exterior. No obstante, Think tanks como TESEV advierten del riesgo de que nuevas instituciones civiles, lejos de alejarse del paradigma de la seguridad nacional que tantos recortes ha impuesto a las libertades, lo sigan reproduciendo si no hay un cambio importante de actitudes y mentalidades.

La erosión del poder militar frente al civil se ha visto claramente propiciada por la candidatura turca a la UE. Ya desde 2001 se han tomado medidas que han limitado el papel del Ejército

En todo este proceso, merece señalarse el caso Ergenekon, hecho público en 2007, que pretendía destapar una red de conspiradores formada por académicos, militares retirados, políticos y periodistas acusados de llevar a cabo una campaña criminal de desestabilización política y social con la que minar el gobierno del AKP. Este caso, que sigue abierto, ha marcado sin ninguna duda un punto y aparte al acabar con la impunidad de los miembros del Ejército. Pero si bien este juicio es un hito para la historia política turca, la forma de implementarse ha despertado sospechas sobre la transparencia y claridad del proceso. Analistas como Gareth Jenkins apuntan a que ciertos arrestos daban la impresión de estar promovidos no tanto por la implicación de sus protagonistas en las actividades criminales de la trama, sino por la actitud crítica de los arrestados hacia el Gobierno, lo que podría contribuir a limitar seriamente la libertad de expresión en el país. Asimismo, este caso ha dividido a la clase política turca y a los periodistas en el país: para los diarios liberales, de izquierdas y conservadores religiosos es un hecho histórico que puede ayudar a desactivar el Estado profundo, paralelo a las instituciones formales de gobierno; para la prensa laica y nacionalista, es un ajuste de cuentas del gobierno con sus adversarios. Las relaciones civiles-militares siguen, por lo tanto, cargadas de polémica y en proceso de transición e incertidumbre, y también serán convenientemente tenidas en cuenta en la nueva Constitución.

3. La libertad de expresión

La Constitución turca de 1982, como comentaba con anterioridad, ha experimentado cambios importantes en la última década, influenciados por la candidatura de Turquía a la UE. Artículos como el 13 y el 26, que regulan la libertad de expresión, fueron también reformados, con el objeto de disminuir las restricciones a la misma. Según Reporteros Sin Fronteras, sin embargo, Turquía ha bajado varias posiciones en el ranking mundial con el que esta organización pretende medir la situación de la libertad de expresión en el mundo. Turquía ocupaba el puesto 123 de este ranking en 2009 y pasó a ocupar el 138 en 2010. El propio primer ministro turco ha sido muy crítico con la prensa en determinados momentos y la vaguedad de las leyes permite, cuando se interpretan de manera coercitiva, iniciar juicios contra periodistas o escritores que aun acabando en absolución suponen un enorme gasto de tiempo, energía y dinero. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, consideraba en un informe publicado en abril de 2011 que la mayoría de las violaciones en Turquía se derivan de “una falta de proporcionalidad en la interpretación y aplicación de las provisiones estatutarias existentes por parte de tribunales y fiscales”.

Las reformas efectuadas, a su vez, en el Código Penal y la Ley anti-terrorista no han sido suficientes para acabar con la atmósfera represiva que se cierne sobre temas como la cuestión kurda, la gestión del caso Ergenekon, la situación de los armenios o las críticas a las Fuerzas Armadas, entre otros. Como artículo sintomático de las restricciones a la libertad de expresión en Turquía se suele señalar el artículo 301 del Código Penal, que permite abrir causas contra aquellos que insulten la nación turca, el Estado de la República turca, la Gran Asamblea Nacional, el Gobierno de la República de Turquía o los órganos judiciales del Estado. Junto a él, la ley anti-terrorista 3713 ha limitado severamente la posibilidad de discusión sobre la cuestión kurda. A pesar de haber sido modificada en 2006, todavía se sigue utilizando, entre otras finalidades, para impedir la “propaganda de una organización terrorista” en el país. El concepto de propaganda, sin embargo, puede ser utilizado de manera ambigua para inseguridad de los periodistas, políticos o activistas. Citar una declaración de un miembro del PKK puede ser considerado como propaganda, por ejemplo.

Periodistas turcos se manifiestan para exigir la liberación de sus compañeros encarcelados, acusados de conspirar contra el gobierno. Estambul, Turquía, 4 de marzo de 2011 / Tolga Bozoglu /EFE

Según Reporteros Sin Fronteras, Turquía ha bajado varias posiciones en el ranking de la libertad de expresión en el mundo: ocupaba el puesto 123 en 2009 y pasó al 138 en 2010

El artículo 288 del Código Penal es uno de los más utilizados en la actualidad contra los periodistas que abordan cuestiones como el caso Ergenekon, ya que este artículo impone penas de entre seis meses y tres años de prisión por “hacer declaraciones verbales o escritas en público con el fin de influir en un fiscal, juez, tribunal, expertos o testigos, antes de que concluya una investigación y se llegue a una sentencia jurídicamente vinculante”. Esta influencia puede ser entendida de muchas maneras y el artículo puede llegar a aplicarse a comentarios sobre el desarrollo de una investigación. El artículo 285, por su parte, hace referencia a violar la confidencialidad de investigaciones criminales. Según la Comisión Europea, en 2010 había más de 4.000 casos abiertos en base a estos artículos.

A las restricciones a la libertad de expresión planteadas por estos y otros artículos hay que sumar el bloqueo de páginas en la red como Youtube, que ha sido motivo de preocupación por la expansión de la censura en internet. Finalmente, es importante señalar que organizaciones como Amnistía Internacional también denuncian el acoso, intimidación y agresiones a las que están expuestos no sólo periodistas, sino defensores de los derechos humanos por parte de agrupaciones o individuos anónimos. Algunos de los amenazados consiguen protección policial. Estas breves pinceladas sirven para enfatizar la importancia de la libertad de expresión como punto clave de las futuras reformas legislativas. No es sólo un derecho fundamental a proteger sino también un medio sin el cual no se podrá avanzar decididamente en el proceso de democratización turca.

CONCLUSIONES

La consolidación democrática es entendida por una rama de autores de la Ciencia Política, como Morlino, como un proceso. Turquía se encuentra en ese proceso de democratización, que, como indica Valenzuela, no hay que confundir con estabilidad. Precisamente, un proceso de consolidación democrática puede conllevar el desmantelamiento de instituciones formales y no formales que son hostiles a la democracia lo cual puede provocar enfrentamientos entre diferentes actores y polarización política y social. Un proceso de consolidación democrática “puede requerir redefiniciones, a veces con un riesgo considerable, de las instituciones del régimen y/o de las relaciones entre los actores políticos”.

La principal tarea de la recien elegida Asamblea Nacional Turca será la de redactar una nueva Constitución que deje atrás la surgida del golpe de Estado de 1980

Un verdadero proceso de democratización que dé voz a los principales grupos sociales y políticos inaugura una etapa difícil e intensa. Así será la labor de la recientemente elegida Asamblea Nacional Turca. Su principal tarea legislativa será la de redactar una nueva Constitución que deje atrás la surgida al amparo del golpe de Estado de 1980. La Asamblea cuenta con una representación variada que da voz a diferentes sensibilidades religiosas o laicistas, nacionalistas, conservadoras, liberales y socialistas, y con diputados de gran peso político y simbólico. De ellos dependerá llegar a acuerdos y promover una Constitución amparada en el máximo consenso, que tendrá importantes consecuencias no sólo en el sistema político turco, sino en el devenir de la sociedad, la candidatura del país a la UE y en su papel como posible modelo en el entorno de sus países vecinos árabes.